花魁がいた遊郭の仕組みとは?歴史と制度を徹底解説

2025年7月21日

美しい花魁写真なら、スタジオ八色へ

「特別な一枚を残したい」「華やかな花魁姿を体験してみたい」——そんな想いをお持ちの方は、ぜひスタジオ八色へお越しください。

千葉県千葉市にある花魁写真スタジオ八色では、丁寧なお支度と本格的な撮影で、あなたの魅力を最大限に引き出します。初めての方でも安心してご利用いただけるよう、経験豊富なスタッフが心を込めてサポートいたします。

撮影の雰囲気や仕上がりは、公式Instagramでもご紹介しています。ぜひチェックしてみてください。

スタジオは、最寄り駅から徒歩1分とアクセスも良好。近隣にコインパーキングもございますので、お車でも安心してお越しいただけます。

ご質問・ご予約はLINEやメールでも受け付けております。お気軽にご相談くださいませ。皆さまのご来店を心よりお待ちしております。

花魁のいた遊郭の仕組みとは?

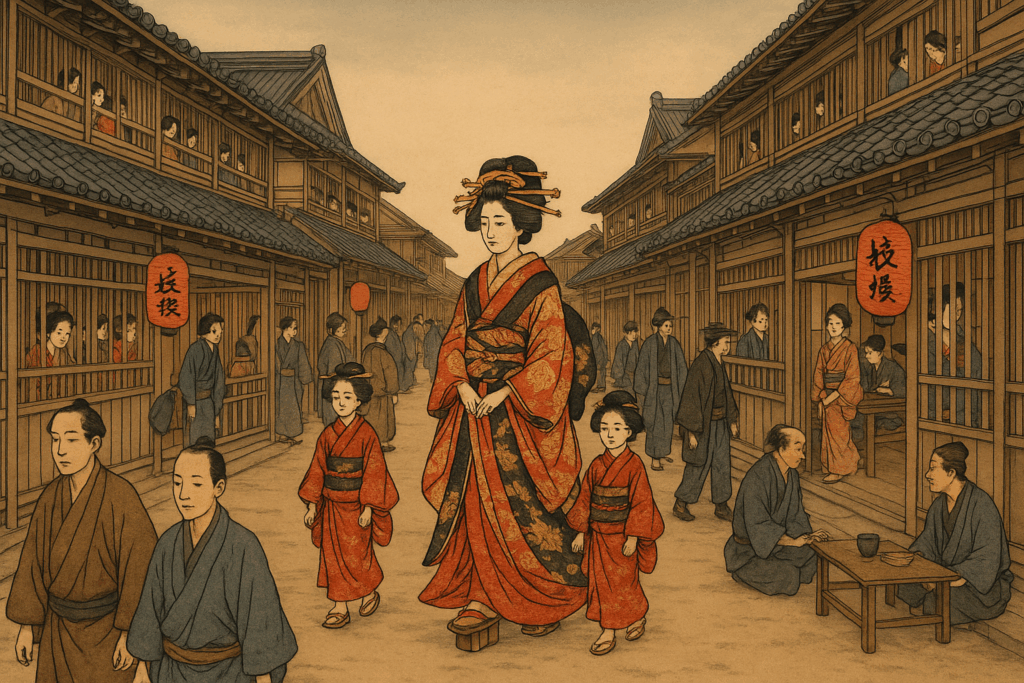

「花魁(おいらん)」とは、江戸時代を代表する高級遊女のことです。華麗な衣装と卓越した教養、そして一目で人々を惹きつける魅力で知られました。そんな花魁たちが活躍した場は、特別な制度と厳格なルールのもとで成り立っていた「遊郭」という社会の中でした。本稿では、遊郭とはどのような場所だったのか、どのような仕組みで運営され、花魁たちはどのように生きていたのかを、制度的な背景から文化的側面まで詳しく解説します。

1. 遊郭の基本的な仕組みと役割

「遊郭(ゆうかく)」とは、幕府や藩によって公認された、遊女たちが客を取るために働いていた特別な区域のことです。現在でいう「風俗営業」とは異なり、当時の遊郭は「公娼制度」のもとで運営され、統制・管理された閉鎖的な空間でした。江戸幕府は、治安維持と秩序のために、性風俗を特定の場所に集約し、自由な場所での営業を禁止する「遊廓政策」を実施しました。

有名な遊郭には、江戸の吉原(現在の東京都台東区)、京の島原、大坂の新町などがあります。これらはすべて「公許遊郭」と呼ばれ、政府の認可を受けた合法な遊郭でした。

2. 吉原遊郭の構造と日常

吉原は1617年に江戸幕府によって開設されました。当初は「元吉原(もとよしわら)」と呼ばれる場所にありましたが、1657年の明暦の大火で焼失したのち、浅草近くに「新吉原」として移転しました。

新吉原は四方を塀で囲まれ、一つの「町」として成り立っていました。出入口は南の大門(おおもん)一箇所のみで、夜間になると閉ざされるという閉鎖的な構造でした。中には格子造りの茶屋や引手茶屋、遊女屋(張見世)、貸本屋、髪結い、料理屋、芝居小屋などが立ち並び、小さな都市のようでした。

通称「廓(くるわ)」とも呼ばれ、そこに出入りするには格式ある作法が求められました。町人や武士、文化人など、身分を問わず多くの人が吉原に通い、文化や流行が発信される場ともなりました。

3. 遊女の階級制度

遊郭で働く遊女には明確な階級があり、花魁はその中でも最上位に位置していました。以下に主な階級を示します。

- 花魁(太夫):教養・芸事・容姿すべてにおいて卓越した高級遊女。客を選ぶ権利があり、初回の対面には儀式的な「張見世」や「引手茶屋」での手順を要しました。

- 格子(中級遊女):花魁に次ぐ格の遊女。教養よりも実利を重視され、接客の量が求められました。

- 端女(はしため)・下女:見習いや使い走り、身の回りの世話をする下働き。

遊女は、幼いころに家計の事情で売られてくることが多く、「年季奉公」と呼ばれる一定期間の働きで借金を返す仕組みでした。稀に身請け(身代金を払って引き取られる)により廓から出る者もいました。

4. 花魁という特別な存在

花魁は、単なる「遊女」ではありませんでした。美貌はもちろんのこと、書道や和歌、琴、茶道、舞といった芸事にも通じ、会話の妙も求められる知的存在でした。服装も華麗で、豪華な打掛や大振袖をまとい、高下駄を履いて歩く「花魁道中」は一大見世物でもありました。

また、花魁は「一見さんお断り」という慣習もあり、初めての客は必ず「引手茶屋」を介し、面会の申込みから正式な来遊までに儀式的なステップを踏まなければなりませんでした。これは客の品格を見極めるためでもあり、花魁の格式を守るためでもあります。

5. 茶屋制度と経済の仕組み

遊郭の内部経済は「遊女屋」「引手茶屋」「客」の三者によって支えられていました。遊郭に入るとまず立ち寄るのが「引手茶屋」です。ここで客の意向や予算を聞き、それに合った遊女を紹介し、手配を行う役割を果たしていました。

茶屋と遊女屋は連携しており、茶屋には「付け帳」と呼ばれる信用帳があり、金銭のやり取りはすべてツケ払い。客は支払いを後日一括精算するのが普通でした。そのため、茶屋と遊女屋には帳簿管理と信用取引の知識が不可欠でした。

6. 遊郭の規律と監視体制

遊郭は「自由な恋愛の場」ではなく、厳格な規律の下にありました。遊女は外出を厳しく制限され、勤務中の逃亡を防ぐための「簀巻き(すまき)」「懲罰」なども存在していました。

また、遊郭全体には「年番」や「取締役」などの監視役が置かれ、賭博や犯罪行為の取り締まりも行われました。火事や疫病が起こった際には閉鎖や隔離措置が迅速にとられるなど、社会秩序維持のための体制が整っていたのです。

7. 遊郭と文化・芸能

遊郭は単なる性の提供の場ではなく、江戸文化の一大拠点でもありました。浮世絵や川柳、芝居など多くの文化が遊郭を舞台に展開されました。歌舞伎においても遊郭を描いた演目は数多く、「助六」などの代表作が今に伝わっています。

また、吉原から流行が生まれることも多く、花魁の髪型や着物の流行が庶民の間に広がるということもありました。現代でいうファッションリーダーのような役割を担っていたとも言えます。

8. 明治以降と遊郭制度の終焉

明治時代に入り、風俗制度に対する見直しが始まりました。「娼妓解放令」や「貸座敷取締規則」などを経て、制度の見直しが行われるものの、実態は大きく変わらず公娼制度は続きました。

転機となったのは、第二次世界大戦後の1946年、連合国軍総司令部(GHQ)による「公娼制度の廃止命令」によって、制度上の遊郭は全面的に廃止されました。以後、赤線・青線と呼ばれる非合法的な風俗地帯が一時的に存在しましたが、これも1958年の「売春防止法」施行によって解体されました。

9. 現代に残る遊郭の名残

現代では、公的な意味での遊郭は存在しませんが、その名残は各地に残っています。吉原には現在も料亭や店舗の名に「廓」の文字が使われ、花魁文化を再現した体験施設も人気を集めています。観光や文化としての再評価が進む中、遊郭文化は「負の遺産」としてではなく、江戸の一側面を知る文化遺産としての価値が見直されています。

まとめ

花魁のいた遊郭は、単なる性の提供の場ではなく、厳格な制度と格式のもとに構築された独特の社会でした。そこには、規律、経済、芸術、そして人の営みが複雑に絡み合い、江戸文化の縮図ともいえる濃密な世界が広がっていました。

現代の感覚では理解しづらい点も多いですが、当時の社会が抱えていた制度や価値観、そして美に対する追求を知る手がかりとして、花魁と遊郭の仕組みを学ぶ意義は大きいと言えるでしょう。

美しい花魁写真なら、スタジオ八色へ

「特別な一枚を残したい」「華やかな花魁姿を体験してみたい」——そんな想いをお持ちの方は、ぜひスタジオ八色へお越しください。

千葉県千葉市にある花魁写真スタジオ八色では、丁寧なお支度と本格的な撮影で、あなたの魅力を最大限に引き出します。初めての方でも安心してご利用いただけるよう、経験豊富なスタッフが心を込めてサポートいたします。

撮影の雰囲気や仕上がりは、公式Instagramでもご紹介しています。ぜひチェックしてみてください。

スタジオは、最寄り駅から徒歩1分とアクセスも良好。近隣にコインパーキングもございますので、お車でも安心してお越しいただけます。

ご質問・ご予約はLINEやメールでも受け付けております。お気軽にご相談くださいませ。皆さまのご来店を心よりお待ちしております。